二里头遗址出土的嵌绿松石兽面纹铜饰牌。文静摄

在中国考古博物馆,观众观赏河南安阳殷墟妇好墓出土的铜尊。文静摄

1975年甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县林家遗址出土的青铜刀,这也是迄今为止我国发现的年代最早的一件青铜器。图片来源:中国国家博物馆官网

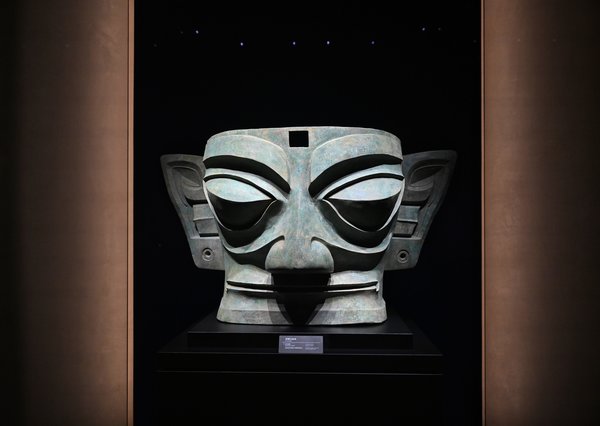

三星堆博物馆新馆展出的大型青铜面具。新华社记者刘坤摄

西周时期的何尊。图片来源:宝鸡青铜器博物官网

观众在中国国家博物馆观赏“后母戊”青铜方鼎。文静摄

何尊,西周早期的一件青铜礼器,尊内底部铸有铭文12行、122字,其中的“宅兹中国”字样,是迄今发现“中国”一词最早的文字记载。灼灼青铜,承载了中华先民数千年前的精诚书写,辉映着灿烂的中国古代文明。

青铜器的出现在人类历史上具有里程碑意义。青铜工具的使用,极大地促进了社会生产力的发展;青铜容器多带有礼制内涵,成为社会身份与地位的象征;青铜冶铸技术的发明,则标志着古代社会发展到了一定的程度。从考古发现来看,世界各国和地区青铜器起源的时间都不一样,青铜器在不同国家和地区扮演的角色也不相同。中国青铜器是中国古代文化的重要组成部分,是揭示早期中华文明起源、形成、发展的重要代表性物证。

一、 吉金光华——四千多年前的中华文明物证

青铜器,我国古称“金”或“吉金”,几乎与早期中华文明相伴而生。青铜诞生之前,中华先民很早就发现并开始使用自然铜(红铜)。自然铜结晶色泽绚丽,很容易辨认,同时纯铜熔点高、硬度较低,先民通过锻打将自然铜制成小型工具和装饰品。随着社会生产力的发展,先民逐渐学会冶炼铜与其他金属的合金,其中使用广泛的是由铜、锡、铅三种金属组成的“青铜合金”。相较于纯铜来说,青铜具有熔点更低、硬度更高等优势,因此一经问世,便广受青睐。

据现有考古资料,在新石器时代仰韶文化时期,中国铜器就已出现。上世纪70年代,考古工作者在陕西临潼的姜寨遗址发现公元前4100年前后的黄铜片与黄铜管,陕西渭南的北刘遗址也出土了大体同一时期的黄铜笄,这些铜器是我国境内迄今发现年代最早的铜锌合金。同一时期,甘肃临夏回族自治州东乡族自治县林家遗址发现的一件距今超过4700年的青铜小刀,被认为是真正意义上的青铜器。

龙山文化时期,我国各地区铜器或青铜器的使用开始普遍起来,在我国西部的陕西神木及榆林、山西绛县,中原地区的河南登封、汝州、新密、淮阳,黄河下游的山东胶州,长江沿线的湖北阳新等地,都有这一时期数量丰富的小型铜器或冶铸相关遗存发现。

稍晚阶段的齐家文化时期,我国河西走廊地区形成了以青铜冶铸而著称的“西城驿—齐家冶金共同体”。这一时期,铜器的材质包括红铜、黄铜与青铜,器物类别主要为小型工具或装饰品,如小刀、箭头、锥子、手环、铃铛等,开始出现青铜容器。铜器的制作逐渐由锻打发展为铸造,不少遗址都发现有冶炼用的铜矿石、熔炉残片、陶范、石范,以及冶炼产生的铜渣等遗存,其中青铜容器的范铸技术已是当时较为复杂而进步的工艺。

结合铜器的数量与年代考察,我国境内早期铜器制作技术大体是自西向东传播,然后影响到南方的长江流域;青铜冶铸工艺则率先在黄河中游地区成熟起来,重要的标志就是复合范铸工艺的出现。总之,龙山文化时期是我国早期国家文明的形成时期,青铜器的出现在其中应当起到了重要作用。

二、青铜时代——构筑辉煌的中国青铜文明

青铜时代是人类历史上以使用青铜器为主要特征的时代,我国的青铜时代相当于历史上的夏代到春秋时期。在这一阶段,中国青铜器逐渐发展并臻于鼎盛。青铜铸造技术不断取得进步,形制多样、造型繁复的青铜礼器大量涌现,并广泛参与到社会政治活动中。同时,中原青铜文化与其他地区青铜文化交相辉映,从而共同构筑了灿烂辉煌的中国青铜文明。

夏代中期,中原地区青铜文化快速发展。河南偃师二里头遗址出土的青铜器,组成了我国迄今发现最早的青铜礼容器、礼乐器、礼兵器群,器物类型包括鼎、爵、盉、觚等,以及数量丰富的青铜武器、工具、饰品等,其中镶嵌绿松石的龙虎纹铜饰牌极具特色。考古工作者还在该遗址发现面积达一两万平方米的铸铜作坊区,用于制作青铜器的浇筑场地、烘范作坊、陶窑,用于冶铸的陶范、坩埚、炉壁、炼渣、铜矿石等。二里头文化青铜器类型繁多,铸造技术相当纯熟,具有礼器功用的青铜器组合已经出现,大型青铜冶铸作坊成为都邑功能区的组成部分,这些表明中原地区青铜文化已达到前所未有的新高度。

商代早期,中原青铜文明渐趋繁荣,都邑郑州商城成为北方地区青铜器制作的中心。这一阶段,青铜器形制推陈出新,出现大型青铜重器方鼎以及甗、簋、尊、罍、盘、提梁卣等;青铜器多装饰单线或宽体的兽面纹,开始出现带有底纹的双层花纹;铸造技术不断进步,出现技术难度较高的分铸工艺,以制作形制更加复杂的青铜器。据考古发现,早商都城建有两座分工明确的大型青铜冶铸作坊,其中,南关外铸铜作坊主要铸造青铜礼器,紫荆山北铸铜作坊主要铸造武器与工具。

商代晚期,中国青铜器的发展达到鼎盛,数量与类别远超前代,装饰繁缛华丽,铸造技术精进。安阳殷墟是晚商都城遗址,曾作为都城使用二三百年,这里发现了包括商代王陵在内的数以千计的商人墓葬,出土青铜器的数量较多。其中,“妇好墓”随葬青铜器多达400余件,包括大型青铜重器司母辛方鼎、联体构造的三联甗、以立鸮为主体形象的青铜鸮尊等。这一时期,青铜器盛行“三层花纹”,即以云雷纹衬底,突出表现主题兽面纹,主题纹饰上再饰以云雷纹,圆雕、透雕等工艺的装饰则使器物更加富丽堂皇。殷墟遗址发现大型青铜冶铸作坊,出土大量青铜冶铸原料和铸造工具,这些表明当时人们已经能够熟练运用适当的合金配比,铸造不同用途的青铜器。

殷商时代铸造的大批精美青铜器,是中华先民对中华文明乃至世界文明作出的杰出贡献。大批青铜器物的出土,不仅再现了殷商青铜时代的风貌,还展示出殷商匠人在青铜冶铸技术方面所达到的高超水准。

西周青铜器在承袭商代的基础上发生了一定的变化,器物类型方面多为食器的组合,酒器数量减少。同时,相较于前代青铜器, 西周青铜器在装饰上更为朴素简约,凤鸟纹、窃曲纹、环带纹等是常见的装饰主题。此外,铸刻长篇铭文是西周青铜器的显著特征,这些文字多记述周王的赏赐、征伐、册命等事项,具有非常重要的史料价值。例如西周晚期的毛公鼎腹内铸铭32行,共计499字,是目前所知中国青铜器中铭文最长的一件。西周晚期的虢季子白盘铭文则记载了“薄伐猃狁”的史实,可与《诗经·采薇》相印证,成为研究西周晚期民族关系的重要资料。

器用制度较为规范,“列鼎制度”开始形成,是西周时期青铜文化的一个突出特点。周代礼制规定,不同阶层的人享用青铜礼器的数量与类别不同。《公羊传》说“天子九鼎、诸侯七鼎、大夫五鼎、元士三鼎或一鼎”,与此相对应,青铜俎、簋的数量和使用也有特别的规定。总之,西周时期,青铜器作为中国古代礼乐制度的重要载体,已经完全纳入礼制系统,从而成为国家文明的重要物化表现形式。

三、管窥社会——中国古代社会生活的实物资料

从第一件铜器的产生到春秋时期的礼崩乐坏,中国青铜文明走过了数千年漫长的历程。在此期间,青铜器铸造技术不断提升,青铜器数量日益庞大,在社会生活中占据的地位愈加重要。借用考古学研究成果与现代科技手段,我们能从青铜器遗存中获取丰富的政治、文化、艺术、科技信息,窥知中国古代社会生活的方方面面。

青铜重器在夏商周时期是政治权力的象征,承载着三代的国家治理思想。据传大禹建立夏朝后,收九牧之金铸九鼎,象征天下九州。“禹铸九鼎”虽然来源于传说,但不可否认的是,作为礼器大量存在的青铜器,与早期的政治活动有着千丝万缕的联系。从考古发现来看,夏商周时期的青铜鼎在众多礼器类别中尤其受到重视,常用于祭祀、朝觐、盟会等政治仪典活动,以鼎为核心的青铜礼器组合多作为随葬品,出土于高级别墓葬。此外,铜钺也经常随葬于军事贵族墓葬,造型精美的礼兵器乃是军事权力的象征。

青铜器是夏商周时期装饰艺术的典范,承载着早期先民的宗教思想与审美意识。在考古发现的夏商周青铜器中,不乏造型奇诡的艺术珍品,比如带有人面装饰的大禾人面方鼎、多姿多彩的仿生牺尊、富有图腾意蕴的虎食人卣等。此外,装饰的纹样也非常繁缛富丽,比如夸张表现面部特征的饕餮纹、卷曲升腾的云雷纹、生动形象的动物纹等,其鲜明的装饰风格折射出早期先民的审美意趣。夏商周时期青铜器的祭祀功能较为显著,有些青铜器上的艺术形象可与早期文献记载相对应,部分艺术形象可能来源于早期的宗教活动。

青铜器是夏商周时期手工业发展的缩影,蕴含着较为丰富的科技信息。古代先民对于铜的使用先后经历了冷锻加工、合范铸造、失蜡法铸造等阶段,在实践中逐渐总结出用于制作不同用途青铜器的合金配比。先秦典籍《考工记》中记载了我国古代创制的六种铜锡比例不同的合金成分配比,称之为“六齐”,为我们了解中国早期青铜手工业提供了重要资料。

夏商周时期的青铜器还是文字的重要载体,为研究我国早期国家文明提供证据。青铜器上铸刻的文字被称为“金文”或“铭文”,此类文字最早见于商代中期的青铜器,至商代晚期,青铜器上已出现篇幅长达几十个字的记叙性文字,两周时期青铜礼器上铸刻长篇铭文逐渐成为风尚。商周青铜器上的文字内容包罗万象,涉及祭祀、征伐、婚聘、朝觐、礼乐、盟誓、贡赋、贸易等方方面面。此类出土文献是研究古代社会不可或缺的资料,与传世文献共同构成古史研究的双重证据,对阐释中国早期国家文明意义重大。

四、青铜文化圈——中国早期文化交流融合的生动写照

青铜器通常经久耐用,一经铸造完成便可长期保存使用,并且随着不同地区、不同民族间的社会交往而传播流动,其自身蕴含的丰富宗教思想、审美观念、政治意识也随之传播。古代青铜器的使用、发展是人类文明进步的一种代表,随着特定地区青铜文化实力的增强,其影响力也会向外围扩散,从而形成文化面貌相近的“青铜文化圈”。

中国青铜时代,随着中原青铜文化的发展与繁盛,其影响力与波及范围不断扩大。夏代中原青铜文化圈范围还十分有限,早商时期其影响已到达长江中游地区。而在西起关中渭水流域、东到黄河下游山东半岛、北接草原游牧文化带、南抵江汉平原的广袤范围内,都发现了大量与中原地区风格相似的商代晚期青铜器。不同地区青铜器风格相似,原因可能是贡赋、贸易、婚聘、战争等导致器物在不同区域间的流动,也可能缘于不同地区冶铸技术的相互影响与交流。

在中原青铜文化的影响下,其他地区青铜文化也逐渐登上历史舞台,出现不少区域性青铜文化中心。其中有些区域性中心与中央王朝联系密切,比如早商时期的湖北盘龙城遗址,晚商时的河南信阳罗山天湖墓地、山东青州苏埠屯墓地、山东滕州前掌大墓地、江西新干大洋洲商墓等;有些虽与中原文化相互关联,但呈现出较为鲜明的地方特征,如西南巴蜀地区发现的三星堆文化、北方草原地带出土的鄂尔多斯青铜器等。这些区域性青铜文化中心都不同程度地受到中原青铜文化的影响。中原青铜文化的辐射范围甚至到达西部高海拔地区,位于川西高原的炉霍宴尔龙墓地曾出土一件青铜戈,与河南郑州商城遗址出土的同类器相似。

此外,中国青铜文化与域外的交流互动也初露端倪,甘青地区玉门火烧沟遗址曾出土一件用分铸法制成的、结构较为复杂的四羊首权杖头,还有竖銎斧、环首刀等。这些青铜器都带有浓郁的西亚风格,表明早在公元前2000年左右,河西走廊地区已与欧亚草原地带存在着青铜器方面的交流。

作为我国古代重要的一类物质文化遗存,青铜器是中国传统文化的缩影,它们的传播与交流是社会文化相互影响与互动的直观反映。从青铜礼器到青铜生产工具、青铜兵器,中华先民以智慧和技艺铸造辉煌灿烂的“吉金”,在历史进程中不断创造和丰富中华文化,展示了中华民族强大的创造力和中华文明突出的创新性。一件件浑厚凝重的青铜重器,一篇篇具有珍贵史料价值的青铜铭文,引领我们更好理解中华文明早期发展脉络,更加全面、准确地理解中华文明的丰富内涵与突出特性。

(作者单位:首都师范大学历史学院)

(编辑:文静)- 前一则: 奇伟壮丽的山脉 贴地而行的诗章

- 后一则: 高原赤子的精神传递与价值确认

最新新闻

zgmzzjw@sina.com

zgmzzjw@sina.com